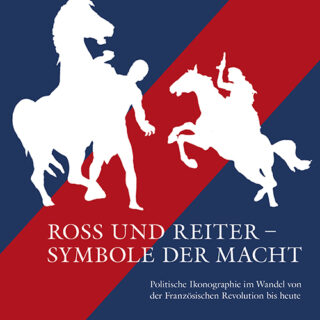

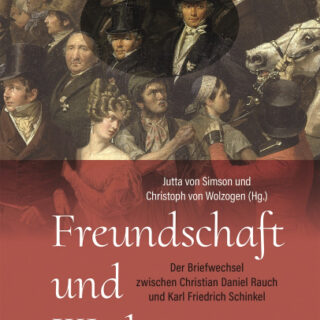

Renate Prochno-Schinkel: Ross und Reiter – Symbole der Macht

Wofür standen Reiterbilder von Männern und Frauen besonders in der nachrevolutionären Zeit und in der restaurativen Phase der napoleonischen Herrschaft? Dieses Buch geht den sich wandelnden Bedeutungen vom 18. bis zum 21. Jahrhundert nach.